不正咬合にはどんな種類があるの?

正直なところ、歯並びが多少悪くても、歯がしっかり残っていれば、食べ物を噛んで食べることを難しいと感じる方は少ないと思います。

歯並びは見た目だけのお話だと思っておられる方も少なくないと思います。

しかし長期的に見たときには、見た目だけではなく、お口の健康に大きな影響を及ぼすものであることは間違いのないことであると言わざるを得ないように思います。

「歯と歯の隙間が気になる」「食べるときによくこぼしてしまう」「虫歯を治療しても同じところが虫歯になる」

こんな症状にお悩みの方は、不正咬合(ふせいこうごう)の可能性があります。

そのまま放置してしまうと見た目に影響が出てしまうほか、歯が綺麗に並んでいないことで心身へさまざまな悪影響が起こる可能性もあるため注意が必要です。

不正咬合は、いくつかの種類に分類されます。この記事では不正咬合の詳しい情報や種類、治療の選択肢などについてご紹介するので、自分の歯並びが当てはまるようであれば早めに歯科医院を受診することをおすすめします。

- 不正咬合ってなに?

- 不正咬合の種類

- 不正咬合の治療の選択肢

- まとめ

不正咬合ってなに?

不正咬合とは、歯並びや咬み合わせが正常ではない状態の総称です。

実は、日本人は歯のアーチが狭く、歯が並ぶスペースに余裕がありません。そのため、完璧な歯並びの方はほとんどおらず、歯並びや咬み合わせが悪くなってしまうケースが多いのです。

まず、不正咬合の原因などについて詳しく解説していきます。

理想的な歯並びって?

そもそも、理想的な歯並びとはどのような状態なのでしょうか。

良い歯並び、理想的な歯並びというと、歯がガタガタにならずに並んでいることを指すように思われる方も多いです。

しかし実際はそれだけでなく、歯の大きさや上下の顎の大きさのバランスがきちんと取れていることや、正しい位置に並んでいること、上下の歯がきちんと咬み合っていることなども理想的な歯並びの条件といえます。

また、ヒトの顔は左右が完全に対象であるとはいえないため、許容範囲内でそれぞれに適した歯並びであることが大切です。

不正咬合の原因

不正咬合の原因は、患者さん一人ひとり異なります。

なぜなら、一口に歯並びが悪いといっても、歯の大きさや歯列の問題だけでなく、上下の顎など骨格の問題も関係してくるからです。

以下は、不正咬合原因には遺伝的、先天的な要因と成長に伴う後天的な要因があります。

- 先天的な要因:歯の数や形、上唇小帯や舌小帯の異常、唇顎口蓋裂などのような先天的な疾患や遺伝的なもの

- 後天的な要因:虫歯などで歯を早期に失ったことに永久歯の萌出スペースの喪失、指しゃぶりなどの悪習癖、慢性的な鼻詰まりや扁桃腺、アデノイドの肥大、口呼吸や日常的な姿勢、頬杖などの態癖etc…

歯や歯列、骨格の問題はそれぞれが関係せずに存在しているわけでなく相互関係にあるため、詳しい検査を行った上で不正咬合の原因を特定する必要があります。

不正咬合で起こる可能性のある弊害

不正咬合は、さまざまな症状を引き起こすことで知られています。

以下は、不正咬合によって起こる可能性のある弊害です。

- 見た目に対するコンプレックス

- 食べカスが溜まり虫歯や歯周病のリスクが高まる

- 顎の成長を妨げる

- 咬めないことで顎の動きとの不調和が起こり、顎関節に異常が出る

- 食べ物をしっかりと咀嚼できないため胃腸へ負担がかかる

- 発音障害が起こる

とくに子どもの乳歯の場合は、「生え変われば治るだろう」と放置してしまう親御さんも少なくありませんが、不正咬合の種類によっては自然に治らないため、注意しなければいけません。

乳歯列期の不正咬合は成人になるにつれ悪化する傾向にあることが多いため、早めの対処が必要なことがあります。

中でも、特に乳歯列期の反対咬合は癖によるところが大きいため、特に早めの対処をお勧めします。

不正咬合の種類

・叢生

・上顎前突

・下顎前突

・空隙歯列

・開咬

・過蓋咬合

不正咬合にはいくつかの種類があり、それぞれ歯並びの特徴に違いがあります。

これからご紹介するような歯並びに心当たりがある場合は、そのまま放置してしまうとさまざまな悪影響を招く可能性があります。ぜひ、自分の歯並びに当てはまるかチェックしてみてください。

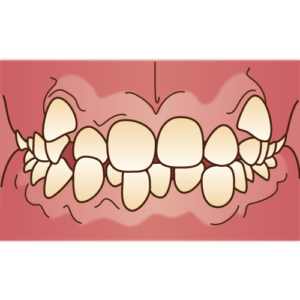

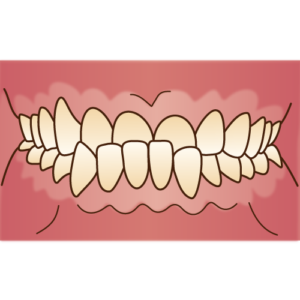

叢生(歯の重なりのある歯並び)

叢生とは「そうせい」と読み、乱杭歯とも呼ばれています。歯が重なり合って生えているデコボコした歯並びのことです。

日本人に多い八重歯も叢生の一種で、歯の大きさが大きかったり、顎の横幅が狭かったりすることで歯が並びきらない場合などに起こります。

歯が重なり合っているため、歯磨きも難しい場合が多く、虫歯や歯周病などのリスクが高い状態であるといえます。

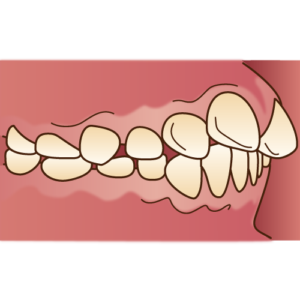

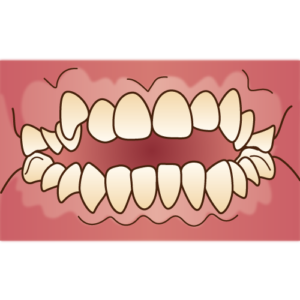

上顎前突

上顎前突は、いわゆる「出っ歯」と呼ばれる歯並びで、下の歯に比べて上の歯が前方に突出している状態です。以下のように3つのタイプに分けられます。

- 上顎の前歯が突出しているタイプ

- 上顎の骨自体が出過ぎているタイプ

- 下顎の成長が未成熟なタイプ

上顎前突の場合は、歯茎が出てしまうなどの見た目が気になること以外にも、咀嚼がうまくできなかったり、口が開いてしまうために口腔内の環境が悪くなったりします。

また、前歯が前に出ていることでぶつけて歯を折るリスクも高まるので注意が必要です。

下顎前突

下顎前突は、いわゆる「受け口」と呼ばれる歯並びで、上の歯に比べて下の歯が前方に出ている「反対咬合」と同じ状態です。以下のように3つのタイプに分けられます。

- 下顎が出過ぎているタイプ

- 上顎の成長が未成熟なタイプ

- 下顎を前に突き出さないと咬めないタイプ

下顎前突も、上顎前突と同じように見た目をコンプレックスに感じてしまう可能性が高く、うまく発音できない、咀嚼や嚥下がスムーズに行えないなどの悪影響も出てしまいます。

重度になると、歯の移動だけでは改善できないケースもあり、入院して外科手術を行わなくてはならない可能性もあるので、早めに歯科医院で診てもらった方がよいでしょう。

成人において反対咬合の場合には骨格が原因であることも少なくありません。

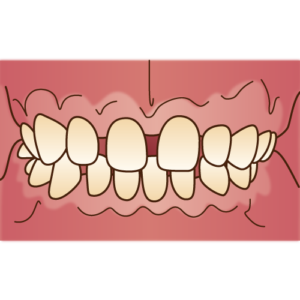

空隙歯列

空隙歯列とは、いわゆる「すきっ歯」と呼ばれる歯並びで、歯と歯の間に隙間がある状態の歯並びのことです。

同じすきっ歯の原因になる歯並びに「正中離開(前歯の2本の歯のみに隙間がある)」という状態がありますが、空隙歯列は顎が大きいことや歯が小さいことが原因で歯がまばらに生えている状態になっているため、仕組みが少し違います。

空隙歯列は、食べ物が咬み切りにくかったり、咬んでもしっかりとすりつぶせなかったりするため咀嚼障害を起こしやすい歯並びです。

また、隙間から空気が抜けてしまい発音に支障が出る場合も多いので、人と会うこと、コミュニケーションをとることを避けるなど、精神面にまで大きく影響してしまうことも忘れてはいけません。

開咬

開咬とは、いわゆるオープンバイトと呼ばれる状態で、上下の歯を咬みこんでも奥歯の一部しか上下の歯の接触が起こらない歯並びです。

口を「イー」と言うときの形にした時に、本来前歯で隠されているはずの舌が見えている方は、この開咬である可能性が高いと言えます。

上下の前歯が噛んでいないため、この位置に舌が入ってしまい、悪化することもあります。

上下の前歯の間に隙間はありますが、一般的にはあまり知られていない上に歯並びには問題がないように見えるため、見落としてしまうこともあります。

開咬は、前歯で食べ物を咬み切れない、発音障害が出る、食べるときに音を立てて食べたり食べ物をこぼしたりと日常生活に支障が出やすい歯並びです。しかし、前歯が機能しない代わりに舌で咬み切ったり丸めて飲み込んだりしていることも多いため、本人は不自由していると思っていないケースも。

また、口を開けて呼吸をすることから、口元がだらしなくなりやすいなど顔貌にまで影響が及ぶ可能性もあるので注意が必要です。

過蓋咬合

過蓋咬合とは、上下の顎を咬み合わせたときに、下の前歯がほとんど見えない状態にまで深く咬み合っている歯並びのことです。

口を「イー」と発音した時の形にして下の前歯が見えない、ほとんど隠れている方は、この過蓋咬合である可能性が高いと言えます。

上の前歯が下の前歯に覆いかぶさっているため、下顎の前方への運動が大きく制限されてしまいます。

さらに、後方部へ圧迫されることもあり、顎関節に負担がかかって顎関節症を誘発しやすい状態になります。

また過蓋咬合の場合、一般的に臼歯が少しずつ削れていく歯並びです。奥歯が摩耗してしまうと下の歯がさらに上の前歯に咬み込んでしまうため、出っ歯になってしまう可能性もあります。

しかも、歯に均等な力がかからず一部に負担がかかってしまうことで、歯の被せ物やブリッジ、入れ歯なども壊れやすくなるのが特徴です。

交叉咬合

交叉咬合とは、上下顎奥歯の咬み合わせが横にずれた状態で、クロスバイトとも呼ばれる歯並びです。上下前歯の中心がズレてしまうこともあります。

本来上下の歯の並びは、噛み合わせた時に、上顎が外側、下顎が内側に並んでいることが標準です。

交叉咬合では、顎の成長が正常に行われず、顔が左右のどちらかにズレるなど顔貌にも影響が出る可能性も高いため、大人で顔の曲がりがひどい場合には、外科手術が必要になります。

また、下顎の動きがスムーズに行われなくなるので、顎関節に負担がかかり顎関節症を起こしやすくなったり、そこから頭痛や肩こりなどが起こりやすくなったりします。

矯正治療における検査と診断

一見、綺麗に歯が並んでいるように見えても、咬み合わせに問題があるかどうかは自分では判断しにくいものです。不正咬合を放置すると、虫歯や歯周病などの歯科疾患を引き起こしたり顎や顔貌にまで影響したりすることもあります。

不正咬合を治すには、歯列矯正を行って表面的に見える部分だけでなく、骨や歯の調整を行っていくのが一般的です。

当院では、歯列矯正を行うために必要な精密な検査ができる機器を取り揃えており、精密検査で得られたデータをもとに、当たり前ですが、歯だけではなく骨格も診査し、患者さん一人ひとりに最適な治療計画を立て、治療によるゴールがわかりやすいようにシミュレーションを作成します。

まとめ

今回は不正咬合の詳しい情報や種類についてご紹介しました。

不正咬合にはさまざまな種類があり、骨格や歯、咬み合わせなどの条件が合わさって成り立っています。

いくつかの症状が組み合わさっている場合も多くみられるため、治療を受ける際はその成り立ちをきちんと調べ、適切な方法を選択する必要があります。

歯列矯正は、虫歯の治療などとは異なり治療期間が長期にわたるケースがほとんどですが、歯並びと咬み合わせを整えることによるメリットは非常に大きいものです。

当院では患者様一人ひとりの状態に最適な治療計画を立てるために、まずはしっかりとカウンセリングを行い、詳しく検査をいたします。